今回は、マーケティングを実施する際のプロセスとして有名な「R➝STP➝MM(以下略)」について、カンタンにご紹介したのち、「ぶっちゃけ、こんなの使えねーよ!!」ってことをお伝えしていきたいと思います。

斜に構えて、マジごめんなさい。

でも、この流れでマーケティングを組み立てるのは、正直よほど勉強していないと至難の業です。なので後半では、この王道プロセスに沿った、個人・中小向けのもう少しシンプルで体感的に分かりやすい「考え方」をご紹介してます!

コトラー教授の王道!R➝STP➝MM➝I➝C

めちゃくちゃ色んな本に書いてある、この「R➝STP➝MM➝I➝C」という流れ。マーケティングの神様・フィリップ・コトラー教授が提唱したものと言われています。

さすがマーケティングの神様だけあって、集客だけ…とか、リサーチだけ…とか断片的なマーケティングの流れではなく、めちゃくちゃ広いですね。

市場調査から戦略作って、実行策を練って、やってみて、軌道修正という流れを一気に説明したものになります。

サラっと解説するので、興味ある方は勝手にどうぞ。

興味ない方は、飛ばして、この王道理論が失敗しやすい理由について見ていきましょう!

超絶ざっくり全プロセスを解説

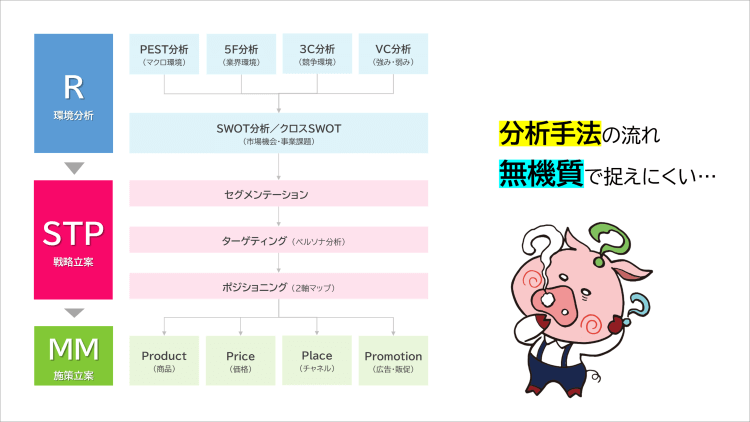

R➝STP➝MM➝I➝Cのそれぞれ役割があり、その頭文字をとったものですが超ザックリご紹介しておきます。

ちなみに

「詳細」という青字は、具体的にご紹介した別の記事にジャンプするので気になったらどうぞ。

■ R (research)

商売を行う上での市場環境を分析するフェーズです。主に以下のような分析を行うことで市場の中での勝ち筋を見つけるために行います。

- PEST分析(政治・経済・社会・技術の分析)

- 5Force分析(業界内構造の分析)

- 3C分析(自社・市場・競合の分析)➝ 詳細

- VC分析(価値提供の工程分析)

- SWOT(市場機会と脅威の分析)➝ 詳細

■ STP ➝ 詳細

市場の中で、顧客ターゲットを決め差別化するための分析を行う戦略フェーズです。特定の顧客の頭の中に、「〇〇ならココが一番だよね!」というポジションを取りに行くことが目的です。

- Segmentation(市場を細分化すること)

- Targeting(👆のどこかを狙うこと)

- Positioning(ターゲットの中での優位な立ち位置をとること)

■ MM ➝ 詳細

STPで得たポジションを具現化していくための具体的な施策を立てる戦術フェーズのこと。商品・価格・顧客接点(チャネル)・情報発信(プロモーション)の4つをミックスさせることから、マーケティング・ミックスと呼ばれる。

- Product(商品・サービス)

- Price(価格設定・割引など)

- Place(顧客との接点・流通経路)

- Promotion(情報発信・広告・PR)

■ I(implementation)

ここまでのSTP(戦略)➝MM(戦術)を実行する際の数値目標を設定し、実際に実行に移すフェーズ

■ C(control)

実施したマーケティング施策に対して、効果を測定し、戦略の見直しを行うフェーズ

王道理論が失敗しやすい理由

ここまで、R➝STP➝MM➝I➝Cの流れをカンタンに見てきました。

何となくでも分かったらOKですし、何となくですら分からなくてもOKです。なんせ、今回はこの王道理論、使いにくいよね?って話なので。

なんでこんな辛辣なのかと言えば、この王道プロセスの流れは正しいかもしれませんが、ほとんどの個人・中小企業さんからすれば、結構無理ゲーだと考えているからです。

理由としては、これは分析手法の手順なだけで、「どういう意図・役割があって分析をするのか?」という中身が見えにくく、めちゃくちゃ無機質だからです。

僕のマーケティング講座には、初心者の方はもちろん、現役マーケター、MBA取得者、経営コンサルなど色んな方がいらっしゃいますが、ほとんどの方がこの流れで考えた結果、迷子になっています。

集客ツール・ノウハウなどを学んでも、何のためにやっているのか?どういう意味があるのか?この流れでは見えにくいので、それぞれが噛み合わず、断片的になりがちです。

あ、ちなみに・・・

誤解無きよう言っておくと(言い訳しておくと)、このプロセス自体はモチロン正しいですし、実際にこの流れで成果を出している事業者さんもたくさんいると思います。それなら、それでいいです。そうじゃない人向けに続けます。

3つの原則に置き換えてみる

では、ここからは

個人・中小向けのもう少しシンプルで体感的に分かりやすい「考え方」をご紹介してます。

見え方はかなり違いますが、実はこれからご紹介する内容も先ほどのコトラーの王道理論と同じプロセスでありながら、体感的に分かりやすく考えやすい形式に変えています。

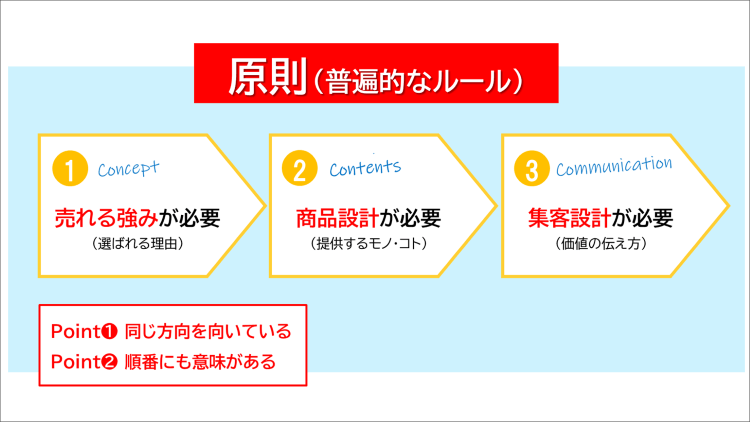

基本的には、どんな時代に、どんな地域で、どんな規模の、どんな業種をやっていても、例外なく以下の「3つの要素」は商売をする上で必要なので、3つの原則(ルール)と呼んでいます。

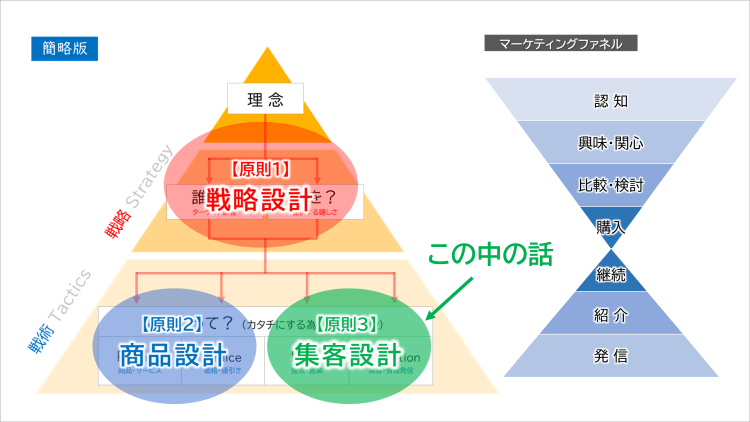

図解にすると、こんな感じ👇

原則 1 戦略設計

お客様は要るモンは要るし、要らんモンは要りません。

要るモンでも、自分と似たような商品・サービスを売ってる競合が数多くいる中で、「あなたから買いたい!!」と思ってもらえる明確な理由・コンセプトがなければ、どんなマーケティング活動をしても意味はありませんよね。

原則1は、お客様に選んでもらえる理由をつくる戦略(事業の方向性)を考えるフェーズです。売れる理由、差別化、USP、コンセプト、、、などなど、言い方は何でも良いです(本質的には同じなので)

- どんな市場の

- どんな顧客の

- どんなニーズを

- どんな競合・ライバルより

- どんな強みを活かし選ばれるか

・・・といった具合に、戦略設計の中にも時代・業種を越えた考え方の原則・ルールがあります。

原則 2 商品設計

選ばれる理由だけ「概念」としてあっても売れません。

お客様が、買ったり使ったり出来るカタチとしては商品・サービスといったコンテンツに落とし込んでいく必要があります。

原則2は、選ばれる理由のこもった商品・サービスを考えるフェーズです。

商品設計は非常に重要で、設計次第で売り込まずに売れて、集客と利益を最大化させていくことが出来ます。

- 知ってもらうための商品

- 信頼してもらうための商品

- 利益・リピートを得るための商品

といった具合に、戦略設計と同様、商品設計の中にも時代・業種を越えた考え方の原則・ルールがあります。

原則 3 集客設計

選ばれる理由のこもったスバラシイ商品があっても、お客様が知らなければ売れません。

最後に、お客様に価値を伝え、情報を提供し、信頼を得て、ファンになっていただく集客コミュニケーションの設計が必要になります。

原則3は、お客様の購買心理の流れに沿った集客の方法・メッセージを設計して発信し、コミュニケーションをとっていくフェーズです。巷の〇〇集客/〇〇広告/ライティングスキル/チラシ・ホームページ、LPなどの話はすべてこの領域のお話です。

- 知ってもらう打ち手

- 興味をもってもらう打ち手

- 行動をしてもらう打ち手

- 検討をしてもらう打ち手

- その他

といった具合に、集客設計の中にも時代・業種を越えた考え方の原則・ルールがあります。

この3つの原則は、古今東西・業種業態を問わず、どんな商売でも必要です。ポイントとしては、同じ方向を向いていて、この順番にも意味がある!ということです。

マーケティング全体像の図で見ると・・・?

では、さらに!

ここからは、このブログでお馴染みマーケティングの全体像の図解から、コトラーの王道理論と、3つの原則を照らしてみましょう。

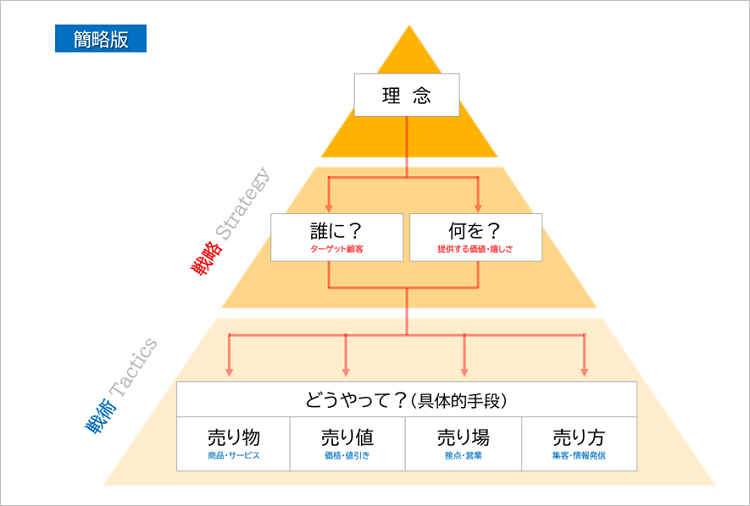

一応、初めての方のために簡単に図解の見方を解説すると・・・

基本的にはどんな時代・業種・地域・規模の商売でも、マーケティング活動を俯瞰してみると、この構造になります。

一番てっぺんに「理念=想い(ミッション・ビジョンとか)」があります。次に、その理念を実現するために、2段目で「戦略=方向性」を考えていきます。最後にその戦略を実現する為に「戦術=方法論」を考え実行していく・・・みたいな感じです。

詳しくは、分かりくいマーケティング活動の全体像を図解化してみた!という記事を御参照くださいまし。

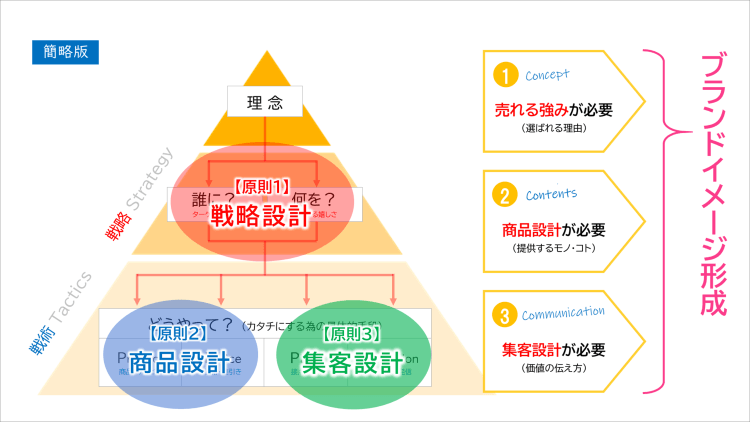

3つの原則を全体像に当てはめてみると・・・

まずは、分かりやすく「3つの原則」を照らし合わせてみます。

理念に沿った想いを実現する為に、どんな戦略・事業の方向性でいくか?を考えるフェーズです。これは原則1で、上の全体像から見るとピラミッドの2段目のお話になります。

次にピラミッドの3段目はいわゆる「4P=マーケティング・ミックス」の領域です。

これを3つの原則では「商品設計」「集客設計」と2つに分けて考えています。4つのままより、「役割」で考えやすく有効な戦略を作れるためです。

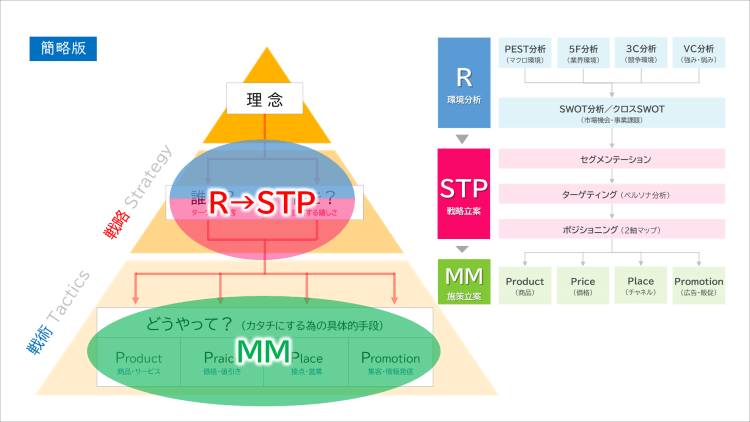

王道プロセスと全体像の関係性

3つの原則とコトラー王道理論は同じといったとおり、図解で比較するとこんな感じです。

マーケティングリサーチを行う目的はやっぱり「戦略」を構築する為であって、どういう市場でリサーチするか?みたいな前提の話もすべて理念に沿って行われるべきなので、2段目に入ります。

まぁ、MM=マーケティング・ミックスはピラミッドの3段目が、そのまんまなので特に解説はいらないですね。

おまけ:ファネルと全体像

最後に「マーケティング・ファネル」という考え方も、マーケティングの流れとしてよく紹介されているので、全体像の図解に照らして考えておきましょう。

Webマーケティングを学んだことある方であれば馴染みが深いかもしれません。

この流れはフレームワークありきではなく、「役割」で考えやすく非常に秀逸ですが、全体像から見ると「集客設計」の領域の話でしかありません。

ここだけでは、マーケティング活動は噛み合っていかないので注意が必要とだけ覚えて帰ってください(笑)

ちなみに、マーケティングファネルを知らない人向けに解説しておくと・・・お客様が商品を知って、購入して、ファンになっていく流れで、このブログでもご紹介している佐藤義典氏の『マインドフロー理論』と考え方は全く同じです。分け方が違うだけですね。

マインドフローについては、集客を構造化し顧客ファン化までの課題をラクに把握できるマインドフロー理論という記事が分かりやすいので気になって仕方ない方は勝手にどうぞ。

詳しく動画で見たい方はこちら

最後まで読んでくれて、ありがとうございました!

下の動画では、文章よりもっと分かりやすく解説しているので、もう少し知りたい方は以下からどうぞ!では、また