今回のテーマはとっても有名なマーケティングのフレームワーク「3C分析」を解説していきます。

具体的な使い方は知らなくても、名前は聞いたことあるぜ!!!って人も多いんじゃないでしょうか?本で読んだり、セミナーで習ってもよく分からなかった!実際、使おうと思って試してみたけど上手くいかなかった!・・・みたいな人に書いてます。

この記事を読むことで・・・

- 3C分析ってそもそも何?

- 3C分析で分かることは?

- 目的=何のために使うのか?

- 考える順番とその理由は?

- 間違えやすいポイントh?

- それぞれの関係性は?

- 自分に置き換えると?

・・・みたいなことが、よく分かると思います。

小学生にも分かるくらいのコトバと事例と、図解を使いながら出来るだけ分かりやすく解説していくので、最後まで読んで仕事や人生(恋愛、人間関係、転職、就職、発信活動など)に役立ててください(^^)

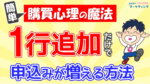

3C分析とは?

3C分析とは、名前の通り以下の3つの「C」の頭文字をとったものです。

- Customer :顧客・市場

- Competitor:競合・ライバル

- Company:自社(自分)

ちょこっと解説しときます。

■ Customer:顧客・市場

顧客の集まりが「市場」なので、Customerでは「顧客・市場」とまとめて考えます。

■ Competitor:競合・ライバル

「コンペティター」っていうのは、略して「コンペ」って言ったりしますよね。(知らんかったらスルーしてね)

■ Company:自社(自分)

自社を「自分」に置き換えて人生全般でも考え役立てることができるので、「(自分)」と書いてます。

覚えなくても良いので、興味ある人だけ読んでコーナー

マーケティングのフレームワークってアメリカのマーケティング研究者、コンサルタント、セールスライターみたいな人が作ることが多いですが、この3C分析は日本人の「大前研一」さんということが作り、世界的に有名で広く使われている理論です。

だから何だ!?って話ですが、へ~そうなんだーくらいに思ってもらえれば良いです。

3C分析で分かること

さて、この「3C分析」を時間とってわざわざやる理由はなんでしょうか?

別の言い方をするなら、3C分析をすることで、どう役立つのか?これで何が分かるのか?何が目的なのか? ということについて少し触れておきます。

3C分析を行う理由は1つです。

それは、自社の「競争優位点」を探るということにあります。はい、出た!競争優位点!こんな感じで賢そうに言っても微妙なのでもうちょっと分かりやすい言葉にしてみます。

簡単に言うと・・・

自社にとって都合の良い勝ち筋(成功のカギ・選ばれる理由・売れる強い)はどこにあるか?

・・・ということを探すために使います。

逆に言うと、コレを見つけるつもりがないなら、やる意味ねーよ!・・・くらいに大事です。ココは抑えといてくださいませ。

んじゃ、次。

ここから、具体的に3つのCを「どんな内容を」「どんな順番で」「なぜその順番で」考えるのかについて解説していきます。

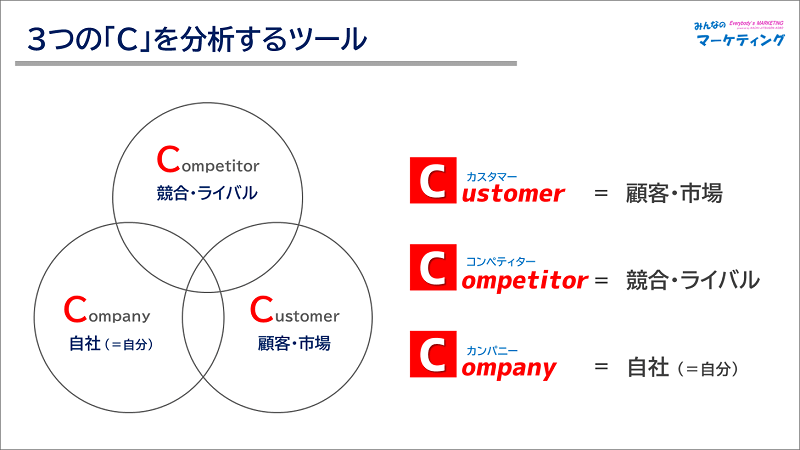

1つ目に考えるのは「顧客・市場」

1番最初に考えるのは、「顧客・市場」です。

コレを1番最初に考える理由はこの要素が決まっていないと、「競合・ライバル」が決まらないからです。顧客が変われば競合が変わります。

競合を決めるのはお客様

競合というものは、ついつい自分の目線で考えがちですが、本当の競合というのは自分で決められる類のものではない!ということを覚えておいてください。

なんでか?

それは「あっちにしようかな?」「こっちにしようかな?」と考えるのは、僕たち売り手ではなくてお客様だからです。アタリマエっちゃアタリマエなんですが、コレ忘れがちなので注意が必要です。

競合とは「お客様の選択肢」なんです。

例えば、「新しいパソコンがほしい!」と思った時に・・・

- ニーズA: ネット見るだけだから、安くて軽い手ごろなパソコンがいい

- ニーズB: バリバリ仕事で使うから出来るだけ高スペックなパソコンがいい

という2つのニーズ。

それぞれ比較するパソコン会社・販売店の選択肢が変わりますよね。顧客のニーズによって、競合…つまり「お客様の選択肢」が変わるというのは、こういうことです。

顧客・市場で考えるべき内容は?

上で書いちゃってますが、1つ目のCで考えることを解説しときます。

ここでは、お客様のニーズはなんだろう?何に困っててどんな解決を期待しているんだろう?ということを中心に考えます。

お客様が変わると、その人が期待している価値(ニーズ)も変わるので、大体どんな人がターゲットなんだろう?みたいな感じで考えていきます。

また、「顧客の集まりが市場」と冒頭で書いた通り、その顧客は市場にどれくらいいるのか?また、今後は増えるのか?減るのか?という市場の動きなんかも合わせて考えておくとGOODです。

ちなみに「考える」と言ってますが、本当に机の上で「う~~~ん」って考えるだけじゃなくて、客観的なデータや事実を集めることもお忘れなく。頭の中の想像だけで考えても大体ハズレるので。

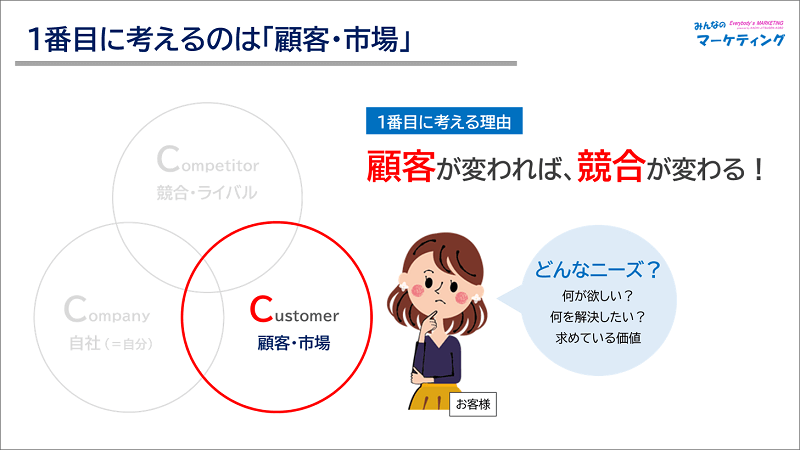

2つ目に考えるのは「競合・ライバル」

続いていってみましょー!2番目に考えるのは「競合・ライバル」です!

コレを2番目に考える理由もちゃんとあります。競合が変われば、自社の強みが変わるからです。その辺も踏まえて解説していきましょう。

強みとは競合との価値の差

ここで「3C分析」をやる目的を思い出してほしてください。

それは、競争優位点・・・平たい言葉に直すと、自社にとって都合の良い勝ち筋(成功のカギ・選ばれる理由・売れる強い)はどこにあるか?を探すためでした。

それは、もちろん競合と「どっちがお客様に選ばれるか」という競争をするという意味ですが、いくら自分が強みだ!!って思っていても、競合も同じように強かったり、自分以上に強ければそれは残念ながら、勝ち筋にはなりません。

ここで考えるのは、競合と比べて、お客様にとってどう良いか?という競合との価値の差です。だから、競合が分かっていないと、自社の強みが分からないので「競合・ライバル」を先に考える訳です。

競合・ライバルで考えるべき内容は?

ここでは、お客様が自社と比べている競合の強み・弱みを中心に考えていきます。

強みと言うのは、お客様のニーズに対してどれくらい都合よく満たせているか?ということです。逆に弱みと言うのは、お客様が欲しがっているけど満たせていないニーズ、不満・不安・不足などはないかということです。

他にも、どんな媒体・接点でどんなアピールの方法をとっているかなど、分かる範囲で出来るだけ具体的に考える(・・・というか調査する)ことが大事です。

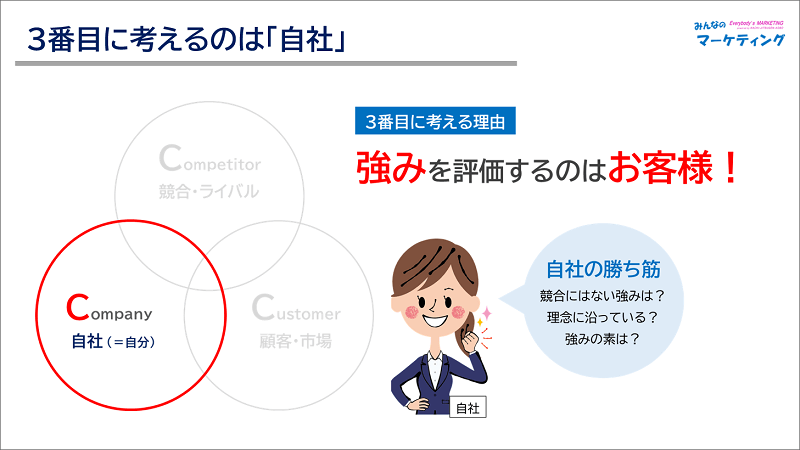

3つ目に考えるのは「自社(自分)」

はい、ここでやっと自分です。

見てきた通り、自社の強み・勝ち筋(競争優位点)を考える上では、競合の強み・弱みがなければ考えようもありません。

また、その強みを評価する審査員は誰かと言うと、やっぱりお客様になるので、「誰がお客様か」ということが分からなければ考えようもありません。だから3番目です。

自社で考えるべき内容は?

ここでは、競合と比べてお客さんに選んでもらえる強みポイント(ちょいちょい出てくる「競争優位点」のことね)を考えていく訳ですが、他にも考えることがあります。

例えば、経営理念。

お客さんに選んでもらえる都合の良い勝ち筋があったとしても、それは経営理念に背いていないか?1商品だけではなく、全社の方向性と比べてズレていないか?ということも考える必要があります。

それと、短期的な強みで終わらないか?というチェックも大事です。その勝ち筋(競争優位点)を中長期的に維持発展させていく為の資源があるかどうかとかです。

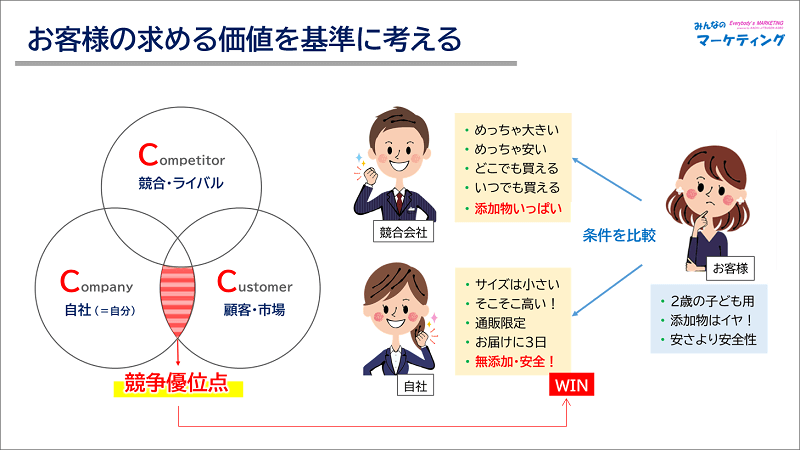

3C分析の例(ジュース屋さん)

じゃあ、最後に3C分析の例をサクっと考えて終わります。

見てきた通り、「顧客・市場」→「競合・ライバル」→「自社(自分)」の順に考えていきましょう。

■ 顧客のニーズ

2歳の子が安心して飲める「添加物」が入っていないジュースが欲しい

■ 競合の強み・弱み

大きく安いジュースでコスパが高くて、どこでも買える。

でも、添加物まぁまぁ入ってる

■ 自社の強み

小さくそこそこ高くてコスパは良くないし、売ってる場所も少ない。

でも、添加物入ってなくて安心安全なジュース。

・・・みたいな感じだとします。

自社にとって都合の良い勝ち筋とはつまり、お客様に選んでもらえるポイントなので、添加物入ってなくて安心安全なジュースがそれにあたります。

もしも、顧客のニーズが「ガブガブ飲めるコスパの高いジュース」だったら大手の飲料メーカーとかに負け負けですが、そこは重要視しないのであれば勝ち筋になりますよね。

こんな風に「顧客・市場」「競合・ライバル」「自社(自分)」というのは、それぞれ単体で考えるのではなく、ロジカルにお互いに関係し合っていることを前提に使わなければ意味がないので注意が必要です。

考え方はシンプルですが、実際に調査して「事実」に基づいて考えたり、少し大変な面もありますが、効果的な考え方ができるツールなのでぜひ覚えて帰ってくださいね。

動画はこちら

下の動画では、文章より更に分かりやすく解説しているので、もう少し詳しく知りたい方はどうぞ!