人によって定義や解釈の異なるマーケティングの定義。

偉い人や権威ある機関はマーケティングをどのように定義しているのか?このシリーズではそれぞれ比較しながら、マーケティングの本質に迫っていきます。

第4弾は、日本マーケティング協会と米国マーケティング協会のマーケティング定義の違いについて迫っていきます。それぞれの、その国らしさがあふれ出たマーケティング定義について解説していきます。

日本のマーケティング協会も、アメリカのマーケティング協会も、厳格なカチっとした定義がなされています。

それぞれ、その国の情勢・文化といった背景を感じさせてくれる定義でした。その国らしさが溢れる定義ながらも、本質的には同じことを定義している点など面白かったです。

以下のような方におすすめです。

- 日本とアメリカのマーケティングの違いが知りたい

- マーケティングの定義をちゃんと知りたい

他の定義もまとめて読みたい人はコチラをどうぞ

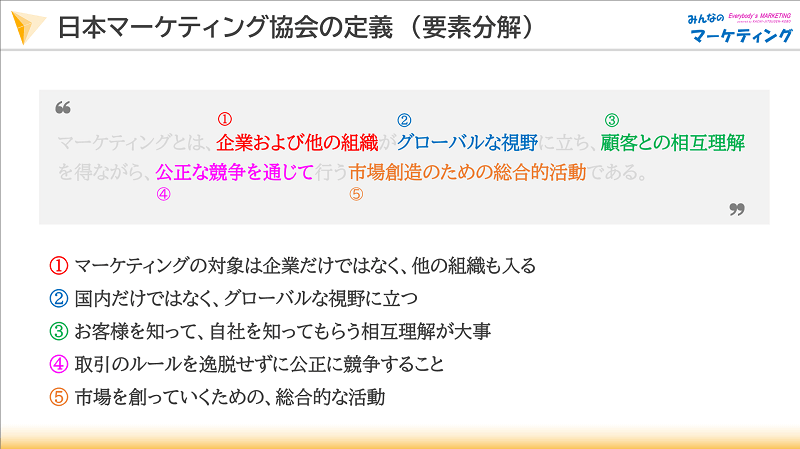

日本マーケティング協会の定義

まずは僕たちが住む日本のマーケティング協会の定義。

こちら。

う~ん、堅いですね(笑) 言及しているのは以下の5つ。

①企業および他の組織

②グローバルな視野

③顧客との相互理解

④公正な競争を通じて

⑤市場創造のための総合的な活動

マーケティングの神様・フィリップ・コトラーのマーケティング定義とかなり被る部分があります。それぞれ要素を分解して考えていきましょう!

①企業および他の組織

まず1つ目。

マーケティングの対象は企業だけじゃなく、他の組織も対象ですよ。ということ。

マーケティングは企業だけじゃなく、学校も病院もNPOも地域も色んな組織・コミュニティが活用できるということ。これはコトラーの定義とも共通しますね。

マーケティングの考え方は商売活動だけにとどまらず、採用・町おこし・選挙などいろいろな場面で役立ちます。

②グローバルな視野

2つ目。

日本国内だけの活動じゃなく、グローバルな視野に立ちましょうね。・・・ってこと。

これをあえて入れてくる辺りが、なんか日本っぽい。

知らんけど。

③顧客との相互理解

3つ目。

お客さんを知り、自社を知ってもらう相互理解が必要ですよ。ということ。

お客様のことを知って、お客様が求めている価値を知るということはもちろん、自分たちの理念や活動を知ってもらうことも大事ということです。

近年のマーケティングでは、どう作ってどう売るか?というレベルの話だけではなく、企業のミッション・ビジョン、社会的な役割という面も強く訴えかけるものが増えていますからね。

④公正な競争を通じて

4つ目です。

まんまですね。

取引のルールを逸脱せずに、公正な競争を行いましょうね。ってこと。

これもあえて入れるのか・・・という感覚。

⑤市場創造のための総合的な活動

最後5つ目。

市場を創っていくための総合的な活動ですよ!ということ。

コレは個人的に一番重要な指摘だと思ってます。

プロモーションだったり、市場調査だったりWEB活動だったり断片的に捉えがちなマーケティングですが、個別最適の考え方ではなく全体最適を行うのがマーケティングですよ!ということ。

その辺は、こちらの記事を読めば分かりやすいと思うのでオススメです。

2024年 日本マーケティング協会の定義が34年ぶりに見直されたそうです。

新しい定義は・・・

『(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。』

らしいです!上の要素分解を参考にしながら考えてみてくださいね。

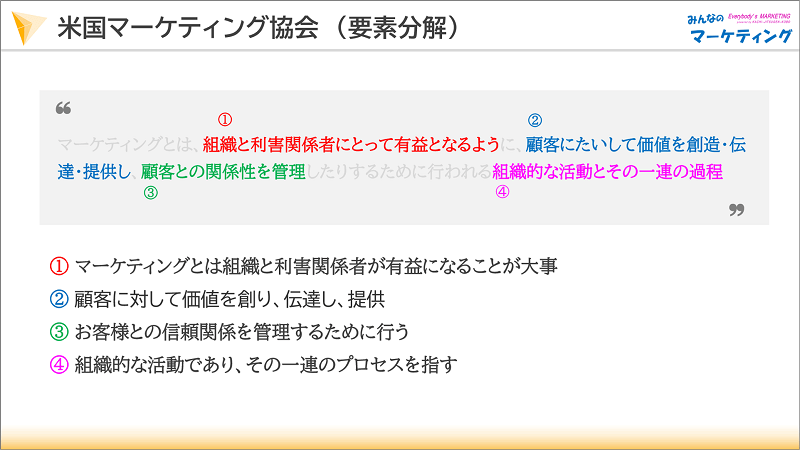

アメリカマーケティング協会の定義

お次は本場・アメリカのマーケティング協会の定義を見て行きましょう。

こんなかんじ。

こちらも少し表現が堅めですが、日本よりはなんぼかマシな気がしてます。

こちらも分解してみると、言及していることは4つですね。

それぞれサクっとみていきましょう。

①組織と利害関係者にとって有益になるよう

②顧客に対して価値を創り、伝達し、提供し

③顧客との関係性を管理

④組織的な活動とその一連の過程

①組織と利害関係者にとって有益になるよう

1つ目。

マーケティングとは組織と利害関係者が有益になることが必要ですよ!ということ。

これは組織内だけではなく、仕入れ先みたいな協業者だったり、大きな企業なら株主だったり、そういった人たちの利益になるように!という考え方ですね。

利害関係という文言が入っているのがアメリカっぽいです。

②顧客に対して価値を創り、伝達し、提供し

2つ目。

顧客に対して価値を創り、伝達し、提供しましょうねってそのままです。

日本との違いとしては「伝達」という文言が書かれていること。

広い国土で、飛び交う情報量も日本より多い(のか知らんけど)アメリカでは、伝達・伝えると言うことに対してかなりの力が割かれている感じがする。

マーケティング理論の中でも「価値を伝える」プロモーション系の理論が多いですからね。

③顧客との関係性を管理

3つ目。

顧客との信頼関係を管理するために行うものですよ!ということ。

一度取引をして終わりではなく、継続したお客様との関係性を重視していることが見てとれます。実際にリレーション系のマーケティングやITシステムの多くもアメリカ発のものが多いですね。

④組織的な活動とその一連の過程

最後4つ目です。

組織的な活動であり、その一連のプロセスを指してますよ。

これはマーケティングをよく理解してない人はほとんど言ってなくて、理解しているほとんの人が言ってることで、マーケティングは個別の活動・断片的な何かではなく全部!ということです。

この辺は日本もアメリカも共通していますね。

この記事のまとめ

いかがでしたか?

以上のように、マーケティング協会といって「日本」と「アメリカ」で違いがありました。

でも、細かく分解してみると本質的には同じようなことを言ってたのが分かったでしょうか?

別に定義を知っていたら売上アップする!みたいなことはないですが、部分的に捉えてしまって「売れる仕組み」として上手く機能していない!ってこともまた多いので、参考にしてもらえれば幸いです!